Vote de confiance heure : pourquoi le gouvernement Macron peine à inspirer confiance ?

- Kimi

- il y a 20 heures

- 3 min de lecture

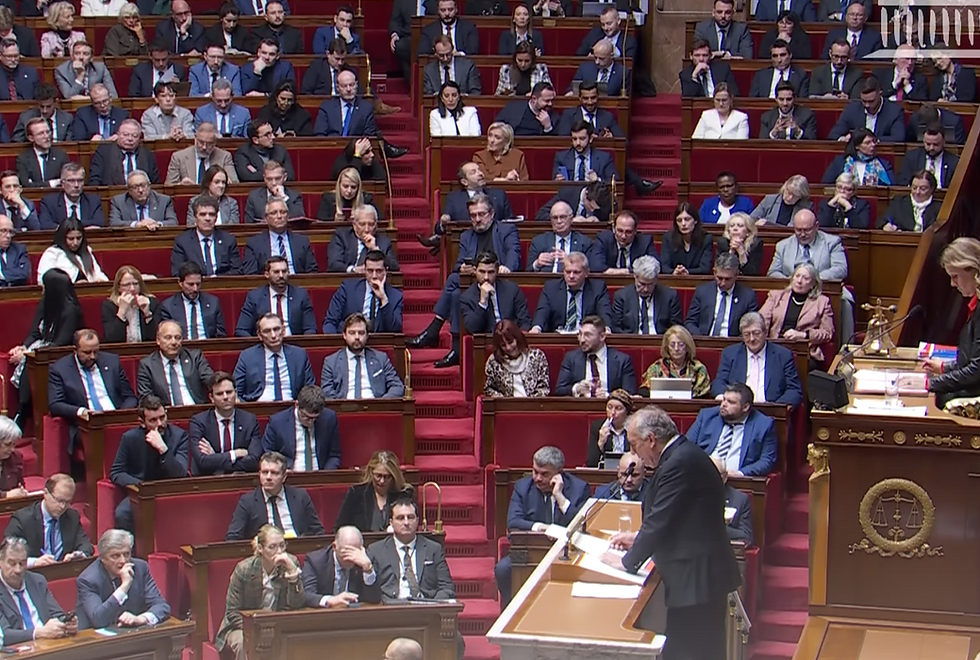

À quelle heure le vote de confiance ?L’Assemblée nationale se réunit à 15 heures ce lundi pour la déclaration de politique générale de François Bayrou, suivie du vote de confiance qu’il a choisi de solliciter. C’est une démarche rare sous la Ve République, que la presse et les institutions détaillent heure par heure.

1) Un exécutif sans majorité depuis 2022 : l’« arithmétique impossible »

Depuis les législatives anticipées de 2024, l’Assemblée est fragmentée : la gauche du Nouveau Front populaire est arrivée en tête (≈ 182 sièges), devant le camp présidentiel (≈ 168) et le RN (≈ 143), loin de la majorité absolue (289). Cette chambre « ingouvernable » complique toute stratégie durable, nourrit les blocages et, avec eux, la défiance.

2) Éviter la confiance, user du 49.3 : une pratique qui abîme le crédit démocratique

Trois Premiers ministres successifs — Élisabeth Borne en 2022, Gabriel Attal début 2024, puis Michel Barnier à l’automne 2024 — ont renoncé à solliciter un vote de confiance après leur déclaration de politique générale, à cause de l’absence de majorité. En parallèle, le gouvernement a fait un usage intensif de l’article 49.3, dispositif constitutionnel permettant d’adopter un texte sans vote (illimité pour les budgets depuis 2008), ce qui a ancré l’idée que l’exécutif « contourne » l’Assemblée.

3) Réformes perçues comme imposées : retraites 2023, symbole d’un passage en force

La réforme des retraites de 2023 (passage de 62 à 64 ans) a été engagée au 49.3, sans vote final de l’Assemblée, déclenchant un cycle de grèves et de manifestations massives et un rejet d’opinion durable — autant de signaux de défiance envers la méthode gouvernementale.

4) Loi « immigration » 2023‑2024 : durcissement, vote controversé puis censure partielle

Adoptée fin 2023 avec des voix de la droite et de l’extrême droite, la loi a été largement censurée par le Conseil constitutionnel en janvier 2024, qui a retoqué des dizaines d’articles rajoutés au fil du processus parlementaire. Ce va‑et‑vient a renforcé l’image d’une gouvernance flottante, au gré des majorités de circonstance.

5) Dissolution et valse des Premiers ministres : l’instabilité comme bruit de fond

Le 9 juin 2024, Emmanuel Macron a dissous l’Assemblée après le scrutin européen, déclenchant des élections qui n’ont pas dégagé de majorité. S’en est suivie une succession rapide à Matignon : Gabriel Attal (janvier 2024), Michel Barnier (nommé le 5 septembre 2024), François Bayrou (nommé le 13 décembre 2024) — le gouvernement Barnier ayant même été renversé par une motion de censure le 4 décembre 2024, une première depuis 1962. Cette instabilité nourrit mécaniquement la défiance.

6) Ce que disent les chiffres : la confiance politique est au plus bas

Selon le Baromètre de la confiance politique (CEVIPOF, fév. 2025), seuls 23 % des Français déclarent faire confiance au gouvernement et 23 % au président de la République ; 27 % déclarent faire confiance au Premier ministre. La confiance globale « dans la politique » plafonne à 26 %. Ces niveaux comparativement faibles en Europe confirment une crise de confiance structurelle.

7) Le « vote de confiance à 15 h » : pari risqué et symptôme d’un système épuisé

En décidant d’engager sa responsabilité aujourd’hui, François Bayrou rompt avec la pratique de ses prédécesseurs en situation de majorité relative. Reste que, sauf surprise, le vote pourrait lui être défavorable, ce qui ouvrirait un nouveau chapitre de turbulences institutionnelles — et un énième épisode de défiance envers la capacité du pouvoir à stabiliser sa ligne.

8) Pourquoi la confiance est si difficile à regagner

En creux, quatre ressorts alimentent la méfiance :

Fragmentation parlementaire persistante et alliances introuvables, qui condamnent l’exécutif à bricoler texte par texte.

Méthode verticale (évitement des votes de confiance, 49.3 à répétition) perçue comme une mise à distance des députés et du débat.

Signaux contradictoires (cap sur la droite sur l’immigration, puis censure partielle ; dissolution jugée « coup de poker »), qui donnent l’impression d’une stratégie erratique.

Fatigue démocratique mesurée par les enquêtes d’opinion, avec une confiance exceptionnellement basse dans les institutions politiques centrales.

9) Et maintenant ? Quelques pistes pour retisser la confiance

Clarifier un contrat de coalition minimal (ou des « majorités de projet ») pour sortir du « au cas par cas ».

Réhabiliter les votes parlementaires (limiter le 49.3 aux cas budgétaires) pour restaurer la lisibilité démocratique.

Stabiliser l’équipe gouvernementale et la feuille de route… puis s’y tenir dans la durée.

Associer davantage les corps intermédiaires (collectivités, partenaires sociaux) pour rendre les réformes plus négociées que subies.