Bayrou démissionne : combien de temps reste-t-il avant la crise des finances publiques françaises ?

- Kimi

- il y a 11 heures

- 5 min de lecture

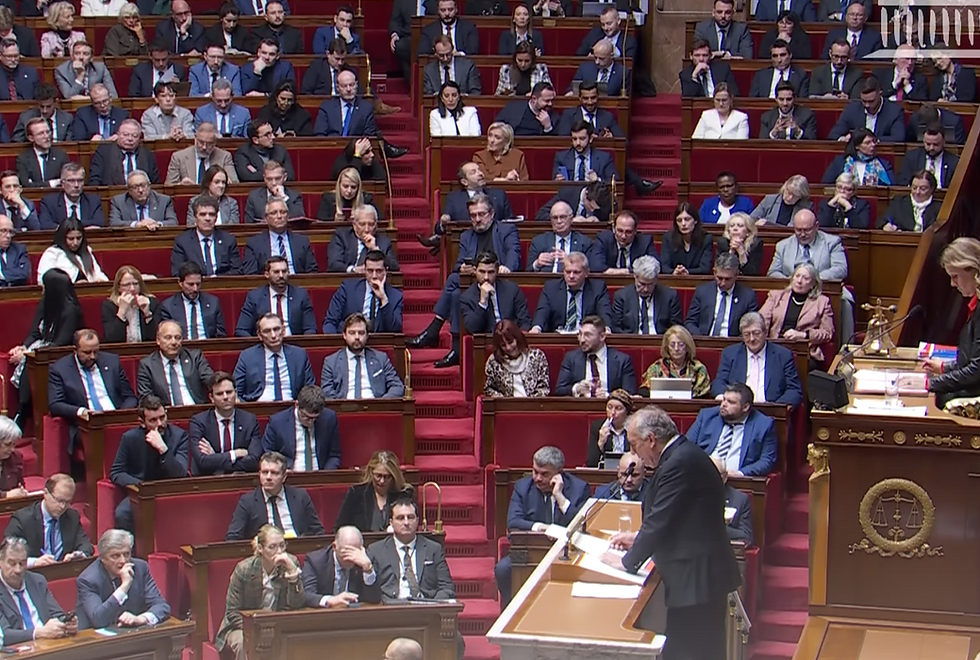

Chronique. François Bayrou vient de perdre son vote de confiance à l’Assemblée nationale et s’apprête à remettre sa démission à l’Élysée. La chute du Premier ministre intervient sur fond de tensions budgétaires et de défiance des marchés : de quoi nourrir la question, souvent posée de façon brutale, d’une « faillite » de l’État français. Essayons d’y voir clair.

1) Ce que change (ou non) la chute de Bayrou pour les finances publiques

Sur le plan financier immédiat, la démission de François Bayrou ne modifie ni le stock de dette ni les besoins de financement de 2025 ; elle accroît surtout l’incertitude politique, ce qui peut se traduire par une prime de risque plus élevée exigée par les investisseurs. Au moment même où le gouvernement vacille, l’écart de taux entre l’OAT à 10 ans et le Bund allemand a oscillé autour de 75–80 points de base, signe d’un surcoût déjà « pricé » par le marché.

2) « Faillite » d’un État : de quoi parle-t-on, exactement ?

Un État ne “fait pas faillite” comme une entreprise : il peut toutefois faire défaut (ne pas honorer une échéance) ou devoir se financer à des conditions si pénalisantes que des coupes budgétaires s’imposent dans l’urgence. Pour les membres de la zone euro, le premier garde‑fou est le cadre européen. La France est officiellement placée en procédure de déficit excessif (PDE) et s’est vu recommander par le Conseil de l’UE de ramener son déficit sous 3 % du PIB d’ici 2029, avec un plafond de croissance des dépenses nettes dès 2025. Autrement dit, le « compte à rebours » est politique et étalé sur plusieurs années, pas mécanique.

3) Où en sont les comptes ? Trois chiffres à avoir en tête

Déficit : en 2024, le déficit public s’est élevé à 5,8 % du PIB (169,6 Md€), en dégradation par rapport à 2023.

Dette : au 1er trimestre 2025, la dette publique brute atteignait 113,9 % du PIB (et 106,1 % en net).

Note souveraine : S&P a abaissé la note de la France à AA‑ en mai 2024, puis a durci la perspective à “négative” fin février 2025. Ces signaux rappellent l’exigence de crédibilité de la trajectoire budgétaire.

4) Les garde‑fous : profil de la dette et appétit des marchés

La France bénéficie d’un profil d’échéance long qui lisse les hausses de taux : la durée de vie moyenne de la dette négociable s’établit à 8 ans et 178 jours (31 août 2025). Le taux moyen des émissions d’OAT en 2025 tournait autour de 3,1 % à fin août. Signe d’un marché encore profond, l’AFT a levé 10 Md€ en janvier sur une nouvelle OAT 2042 face à une demande de plus de 130 Md€. Ces éléments n’effacent pas le risque, mais ils repoussent la matérialisation d’un choc de financement brutal.

5) La facture d’intérêts : la vraie ligne rouge

La charge d’intérêts (au sens de la comptabilité nationale, toutes administrations publiques confondues) a atteint 58 Md€ en 2024 et progresse rapidement par rapport aux années 2020–2022. Côté budget de l’État (périmètre différent), la ligne « charge de la dette » pour 2024 était calibrée autour de 50,9 Md€. Ces deux chiffres – non contradictoires car fondés sur des périmètres distincts – illustrent la même réalité : plus longtemps la France reste en déficit élevé, plus la charge d’intérêts « mange » les marges budgétaires.

6) Les risques à court terme

Politique : une majorité introuvable retarde l’adoption d’un budget crédible, ce qui entretient la prime de risque et augmente la probabilité de nouvelles dégradations de note. La chute de Bayrou, au cœur d’un bras de fer sur l’austérité et la trajectoire de dépense, en est le symptôme.

Marchés : si l’écart OAT–Bund devait se tendre au‑delà de ~100–150 pb de façon durable, le surcoût de refinancement deviendrait bien plus sensible dans les comptes courants de l’État. Pour l’heure, on reste sous ces niveaux mais la volatilité s’est accrue cet été.

Europe : un non‑respect des recommandations de la PDE exposerait Paris à une surveillance renforcée et, en théorie, à des sanctions, rarement appliquées mais politiquement coûteuses.

7) Alors… « combien de temps » avant la banqueroute ?

La question est mal posée : il n’y a pas d’horloge automatique de la « faillite » pour un État comme la France. Il y a deux trajectoires possibles :

Trajectoire de crédibilité (la plus probable si un accord politique émerge) : adoption d’un budget 2026 conforme aux plafonds de dépenses et confirmation d’une baisse graduelle du déficit. Dans ce scénario, la prime de risque resterait contenue (écart OAT–Bund proche des niveaux actuels), la note souveraine serait stabilisée, et la charge d’intérêts progresserait mais sans emballement. Le calendrier européen (retour sous 3 % d’ici 2029) sert de rail.

Trajectoire d’attrition (si l’impasse perdure) : budgets retardés, mesures contestées, révisions à la baisse des recettes, nouvelles alertes des agences. On verrait l’écart de taux se tendre et la charge d’intérêts rogner des postes prioritaires. Même dans ce cas, la France ne « tomberait » pas du jour au lendemain : la maturité longue de la dette donne du temps… mais un temps coûteux.

Verdict : la France n’est pas à la veille d’une « banqueroute ». Elle est engagée dans une course de crédibilité sur 3 à 5 ans – exactement l’horizon fixé par l’UE – où l’issue dépendra moins d’un nom à Matignon que de la capacité du Parlement à voter une trajectoire respectant la PDE tout en préservant la croissance. La chute de Bayrou n’est pas le déclencheur d’une crise financière, mais un stress test politique dont les marchés surveilleront la suite avec une règle simple : moins de bruit, plus de chiffres (déficit, dépenses nettes, réformes mesurables).

8) Ce que devrait faire le prochain gouvernement, très concrètement

Présenter dès l’automne un projet budgétaire 2026 aligné sur les plafonds de croissance des dépenses nettes fixés par le Conseil (PDE), avec une clause de sauvegarde en cas de ralentissement.

Mettre à jour la programmation pluriannuelle avec des chiffrages indépendants (Cour des comptes, Haut Conseil des finances publiques) et une annexe détaillant l’impact par mesure sur 2026–2029.

Poursuivre la gestion active de la dette (allongement des maturités, syndications ciblées) dans l’esprit des opérations AFT qui ont montré un fort appétit des investisseurs pour les OAT longues en 2025.

Prioriser la dépense : sanctuariser l’investissement productif (transition, éducation, innovation) et calibrer des économies pérennes plutôt que des gels ponctuels.

9) À retenir en une phrase

La question n’est pas « quand la France fera faillite », mais « à quelle vitesse elle regagnera de la crédibilité budgétaire » : l’Europe lui donne jusqu’en 2029 pour y parvenir, et les marchés lui laissent encore le bénéfice du doute – pour peu que l’après‑Bayrou apporte de la lisibilité.